文科省の文系学部軽視は「誤解」なのだろうか 鈴木寛氏の記事を起点に考える(下)

4.科研費は増額しているのか

人社系の科研費シェアを調べてみた

文科省は文系学部を軽視していない、と鈴木寛文部科学大臣補佐官は主張しますが、その根拠の一つは科研費の増額です。

科学研究費補助金について言えば、科研費の配分を2010年度と14年度で比較すると、人文社会科学系の採択数は17.4%、配分額は10.7%増加しています。補助金全体の人文・社会科学系分野のシェアとしても、平成16年(国立大学の法人化時)と比して採択件数、配分額ともにそれぞれ1.4%増で、ここでも人文・社会科学系分野を軽視しているというエビデンスは全くありません。

検証してみます。まず、引用の前段。科研費は全体において採択数、配分額ともに増加していますから、採択数および配分額の増加を文系重視の証拠としてあげても、不十分でしょう。

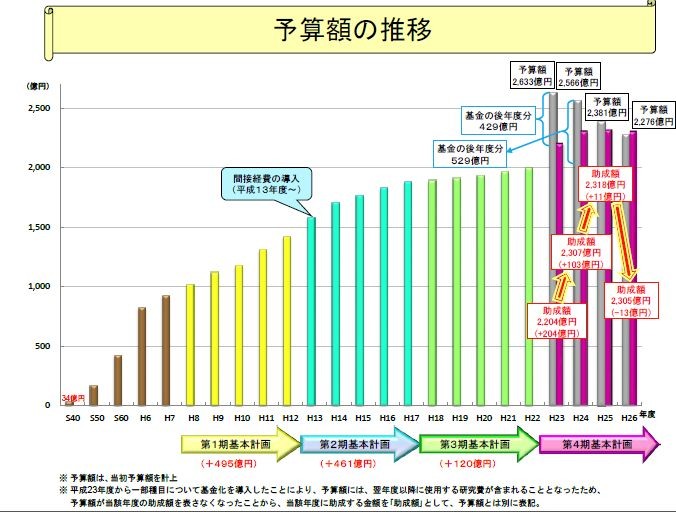

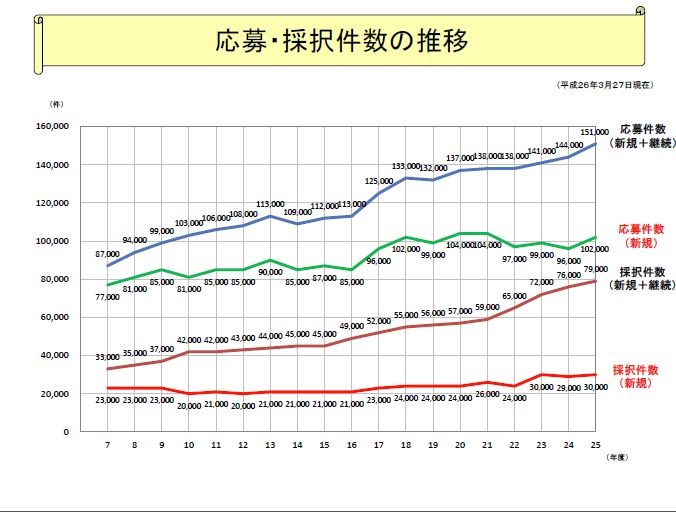

科研費全体の予算額の推移と、採択件数の推移は以下の通りです。

(予算額の推移)https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/data/1-1/1-1_h26.pdf

(応募・採択件数の推移)https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/data/2-1/2-1_h25.pdf

全体の予算額は大きく右肩上がりに上がっており、ここ数年は横ばい。採択数は多少の凸凹はあるがゆるやかに右肩上がり、という状況と整理できます。

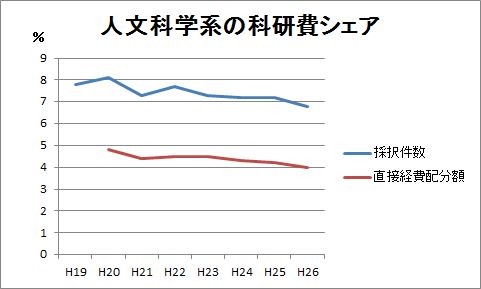

では、引用後段の1.4%増は、信じてよいでしょうか。全体に対する人文社会学系の採択件数、科研費(直接経費)配分額のシェアの推移を調べてみました。データの出典はこちらです。

漸減しているように私には見えます。良く見積もって横ばいでしょうか。

つまりこういうことです。科研費は全体として採択数、配分額ともに増えています。一方で人文社会学系は横ばいか、漸減です。今回、平成16(2004)年までデータを遡ることができなかったので、鈴木氏の意図は正確には分かりません。しかし、この記事が問題にしている2010年代に関していえば、人文社会系の科研費が採択数・配分額ともに増えているとは、言えそうにありません。

私は平成16年度と平成26年度とを比較する鈴木氏の記事に、作為を感じざるをえません。

なお鈴木氏は、「博士課程教育リーディングプログラム」「課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業」の二つも文系強化の施策の例としてあげていますが、適切とは言えないようです。「博士課程教育リーディングプログラム」は、人文社会系のみ対象ではなく、全分野対象です。

http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/saitaku.html

それにそもそも、今回の文系部局の廃止転換は、地方の中小規模国立大においてこそ影響が大きいのです。そうした大学には、そもそも博士課程が存在しないことも多いです。

「課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業」については、正直に言って私は初めて耳にしました。不勉強ですみません。こうした事業ができたのは、人文社会学研究にとってもちろんありがたいことです。

ただ、この事業に採択される研究プログラムは、単年度で1000万円を越える(文系としては)大型のプログラムです。しかも研究チームを組まなければならないようです。チームを率いて大型の競争的資金を取れるのは、多くの場合、大規模大学にいる一部の研究者だけです。求められているのは、少額でもよいが、裾野の広い、自由な研究教育資金です。

5.対象は国立大学だけなのか

鈴木寛文部科学大臣補佐官は「今回の人文社会学系大学・学部見直しを通知したのは、あくまで国立大学が対象」と述べ、それを私大や公立大にも影響が及ぶ可能性があるとした日本学術会議の声明を批判しています。

しかし、(1)国立大における文系部局の縮小は、現役の研究人口のみならず次世代の研究者人口を縮小します、(2)文科省の示すこの政策は、理系が文系に優越するというメッセージを発する効果を持ちます。とりわけ進路選択を介し、高校現場と保護者層にもメッセージは波及していきます。

さらに気がかりなこともあります。『毎日新聞』の特集「論点:岐路に立つ、国立大文系」(2015年7月24日、東京朝刊)に、吉田大輔・文部科学省高等教育局長が出て、話をしています。そこで吉田氏は、国立大に出した通知の意図を説明しつつ、最後に次のように発言しているのです。

私立大にも同じような取り組みを期待したい。私学の自主性は尊重しなければならないが、18歳人口の減少に伴い、社会のニーズに即した教育研究組織に転換することは国公私立問わず必要だ。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150724ddm004070025000c.html

鈴木氏と吉田氏、いったいどちらの言うことが正しいのでしょうか。

6.文系部局の見直しは「既定路線」だったのか

文科省と国立大は「合意」していたのか

鈴木氏は文系部局の見直しは「既定路線」だったと主張していますが、長文でその理由を記述した教員養成系に比して、それ以外の人文社会学系に関してはわずか数行しか書いていません。おそらくこれだけしか書けることがなかったのでしょう。

新課程〔注:教員養成系学部の〕以外についても、 ミッションを再定義した段階から、人文社会科学系の大学・学部をどのように見直していくのかについては、個別大学と文科省は協議を行い、すでに合意に達しております。この方針は、2012年以来の既定路線となっております。

ここで鈴木文部科学大臣補佐官は、何をもって「合意」といっているのでしょうか。

「ミッションの再定義」というのは各国立大学が文科省と交わした「約束」のようなものです。たしかに文系部局のあり方の見直しが始まる気配は、鈴木氏が記事の中で引用している「再定義」関係の文章を読んでいると、見て取れるようです。「全学的な機能強化の観点から、定員規模・組織の在り方の見直しを積極的に推進し、強み・特色を基にした教育・研究の質的充実、競争力強化を図る」云々というところがそれに当たるのでしょう(*)。「ミッションの再定義」を、各大学は文科省と相談して作成した以上、そこには「合意」がある、と鈴木氏は主張したいのだと考えられます。

*鈴木氏の記事に文書名は明示してありませんが、文面から判断するに、これは文部科学省の「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」(平成25年6月20日、改訂・平成26年7月24日)という文書に含まれた「(別紙)「ミッションの再定義」を踏まえた各分野における振興の観点」であるようです。

本当でしょうか。この文言と次の文章を比べてみて下さい。文系部局廃止転換を実際に通知した、「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて(通知)」(文部科学省、2015年6月8日)の文言です。

特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/06/16/1358924_3_1.pdf

「ミッションの再定義」関連の文言が、大学全体の機能強化の観点から組織を見直す、と言っているのに対し、「通知」の文章では明確に部局を名指しにしています。

仮に、「ミッションの再定義」の読み方として、「通知」に示された文系廃止転換という意味内容が含意されており、各大学の執行部もそれを承知していたとします。はたしてそれは大学と文科省の「合意」なのでしょうか。大学執行部は当該部局にそのことを説明し、部局教授会での審議を経たのでしょうか。経ていないのならば、国立大学の意志決定のあり方として極めて異常です。私はそれは大学と文科省の正式な「合意」とは言えないと判断します。

実態として私が想像するのは、こうです。ミッションの再定義作業の中で、文科省から内々に大学へ文系部局見直しの方向性が匂わされたが、具体的な文書による指示というかたちではされなかった。文言としては「再定義」のようなぼんやりした総体的な組織改革の約束を取り交わすに止めておいた――こうしたやりとりではなかったでしょうか。鈴木文部科学大臣補佐官が「合意」と主張しているのは、このような水面下の、あいまいなやりとりのことであると推測します。当然、そんなことは当該部局の構成員は知らされていません、ましてや「同意」した覚えなどありません。

官僚的文章の両義性

どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。それは「ミッションの再定義」の文章の、どうとでも取れる官僚的あいまいさ、両義性が可能にしているのだと思います。

この文章が二方向から読めることは、今回の鈴木氏の文章それ自体が証明しています。一方で鈴木氏は、「ミッションの再定義」の文章を示し、これは「充実強化を謳っている」のだと主張しました。その一方で、同じ文章の作成過程を根拠に人文社会学系部局の見直しは「既定路線」であり大学との間に「合意」さえあると主張しました。まったく逆方向の読みが同一の文章から導かれています。そのことを他ならぬ鈴木氏の文章自体が明らかにしています。

こんな曖昧な文章と、水面下の交渉をもとに、「既定路線」だの「合意」だとの主張されてはかないません。

7.社会的ニーズのエビデンスを示してほしい

最後です。長くなって恐縮でした。

鈴木寛文部科学大臣補佐官の文章で目に付いたのは、「エビデンス」や「ファクト」に依ろうとする姿勢です。もちろんこれは、政策立案者として必要なことでしょう。

しかしそのことを、立案者以外の人々にまで求めるのはどうでしょうか。「エビデンス」「ファクト」に依れ、の別バージョンとして、(氏自身はこの文章で使ってはいませんが)「エビデンスを示せ」「代案を示せ」というものもあります。

こうした物言いは、証拠にアクセスしたり、代案を考える能力をもたなかったり、そういう立場になかったりする者への強い抑圧の言説として働きます。わからないなら黙れ、と言っているのと同じだということです。

政策を立案し実行する側には、根拠となる事実やデータが必要で、それを仕事として大量に集め、分析しているはずです。しかし、立案者以外はそんなことはしていません。たとえば今回私はいろいろ調べましたが、本務の文学研究・教育の片手間に行いました。不足はあるでしょう。当然と思います。しかし、批判したり議論したりする側に、立案側と同程度の情報量や論理構成力が必要なのでしょうか。圧倒的な情報量や専門性の差がある以上、同じ土俵を要求すれば勝負は目に見えています。

ですから、批判側にはデータに立脚したり、代案を示したりする義務はないのです。逆に、納得がいくまで説明を求める権利があります。

そしてこの権利に関われば、私にはずっと腑に落ちないことがあります。文系学部の廃止転換を指示した「通知」の、「18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し」の箇所にある「人材需要」についてです。

いったい、文科省はどのような人材が求められていると考えているのでしょうか。これは国の教育政策の話ですから、一部にこういう声がある、という話ではいけません。国家全体でどういう教育をするか、という総合的なビジョンの話です。見直せという以上、現在の教員養成系、人文社会学系の部局を出た学生たちは「人材」として不十分・不適格なところがあると考えているということなのでしょうが、どのような観点からそれはそういえるのでしょう。そう主張できる根拠は何でしょう。

教員養成系、人文社会学系学部・大学院を廃止もしくは転換しなければならない十分な「エビデンス」は、いまだ明確に示されていないのではないでしょうか。