「なんで、どうやって私は「英語でも」研究をするようになったのか」

シュミット 堀 佐知さん編集の『なんで日本研究するの?』(文学通信)に、私もエッセイを書かせていただきました。題して「なんで、どうやって私は「英語でも」研究をするようになったのか」。

大学院を出たころから、英語で日本文学研究を行う学問世界のことが気になって、試行錯誤したこと、考えたことを振り返ったものです。単なる思い出話でしかない、という気もしますが、なにかのヒントになれば幸いです。

本はまだ手元に届いていないので、私自身も全体像は分かっていません。

が、目次をみれば、刺激的で、挑発的で、そして我々を考えさせるような一冊になっていると思います。

ぜひ手に取っていただければ幸いです。

【英文文献編】続・Chat-GPT3 に文献目録を整えてもらった話:Chicago Manual, MLA, APA...

昨日、エクセルで管理している文献リストを、論文末の参考文献一覧的なスタイルに Chat-GPTに直してもらった話を書いた。

それを Facebookでシェアしたところ、MLA 準拠の文献一覧を、Chicago Manual 方式に変換とかできるのでしょうか、という質問をいただいた。

結論から書きますと、できました。ただ、いくつかの工夫が必要でした。つまづきになった原因を列挙すると:

- 斜体 italicsの処理が思うように行かない

- スタイルAからスタイルBの変換が上手くいったとしても、同じ命令文を使って逆向き(BからA)がうまくいかないことがある

- そもそも変換をしないことがある

などでした。これらを、

2,3については、 命令文を変えてみる(詳しくする、省略する、別の言い方にする、日/英語を切り替える)ことによって反応を見ながらクリアしました。

1については、markdownを使え、と指示することによってクリアできました。以下のサイトに方法が書いてありました。

me.linkedin.com

成功したパターンの命令文とその結果を以下に貼り付けておきます。

なお、それぞれの書式スタイルには完全に一致していないようです。人の最終チェックが必要です。

「まあ省力にはなるな」ぐらいの気持ちでご覧/お使い下さい。

MLA styleからChicago Manual styleへ

Chat-GPTへの命令文は以下の通り。なお、日本語でやっても表現次第ではうまくいきます。

Here is the reference list [rl] written according to MLA.

Convert it to the Chicago Manual.

For the following, write in italics: *book titles*, *journal titles*, *newspaper titles*.

Use markdown:

italics: *italicized text*

[bib]

Baron, Dennis. What’s Your Pronoun? Beyond He & She. Liveright, 2020.

Bausch, Richard, and R. V. Cassill, editors. The Norton Anthology of Short Fiction. 8th ed., W.W. Norton, 2015.

Woolf, Virginia. “Kew Gardens.” The Norton Anthology of Short Fiction, edited by Richard Bausch and R. V. Cassill, 8th ed., W.W. Norton, 2015, pp. 43-62.

Ioannidou, Elena. “Greek in Enclave Communities: Language Maintenance of the Varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda, Turkey.” Mediterranean Language Review, vol. 26, 2019, pp. 157-186. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.13173/medilangrevi.26.2019.0157.

Brundan, Katy. “What We Can Learn From the Philologist in Fiction.” Criticism, vol. 61, no. 3, summer 2019, pp. 285-310.

Larry, Gordon. “Sending Mom and Dad Off to College for the Day.” Los Angeles Times, 11 Feb. 2020, pp. B1-B2.

上記では[bib]の下に、手で(コピペで)文献リストを貼り付けています(貼り付けるので、本来あったイタリックが消えています。)。全体をChat-GPTのダイアログ・ボックスに渡します。

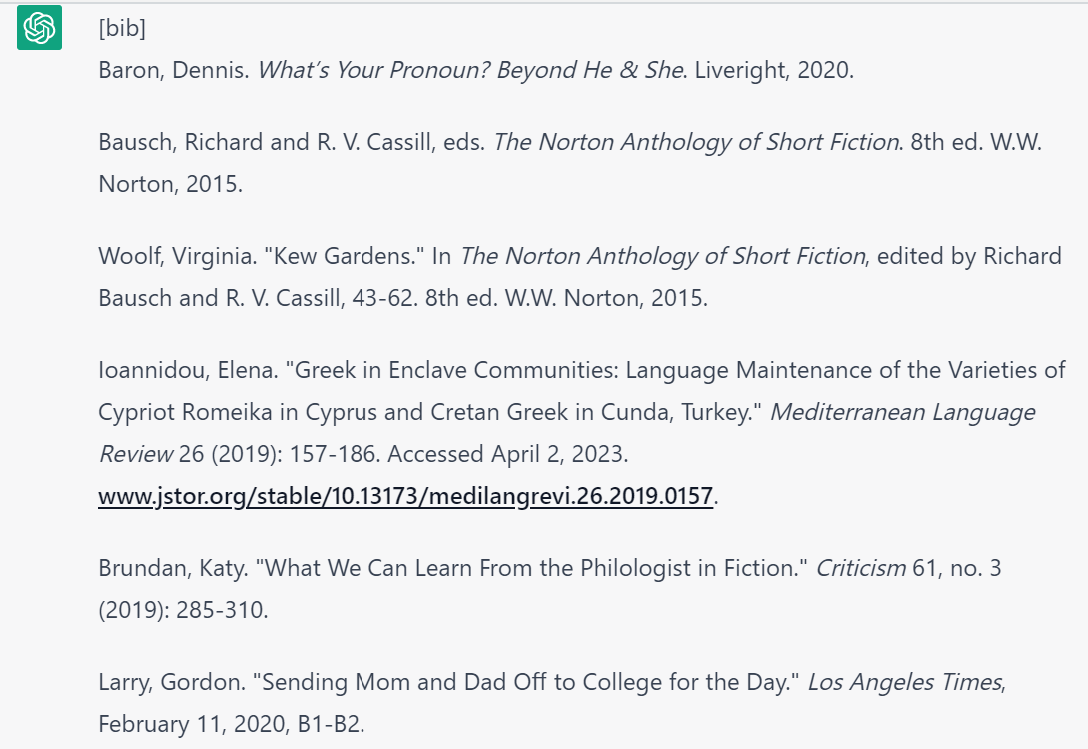

結果は以下。

出版地がない(元データにないので当たり前)など不備はあるようですが、実用に耐えそうな感じでしょうか。

MLA styleからChicago Manual の Author-Date 形式へ

命令文は以下。太字の部分だけが変わっています。

Here is the bibliography [bib] written according to MLA.

Convert it to the Chicago Manual Author-Date style.

For the following, write in italics: *book titles*, *journal titles*, *newspaper titles*.

Use markdown:

italics: *italicized text*

[bib]

Baron, Dennis. What’s Your Pronoun? Beyond He & She. Liveright, 2020.

Bausch, Richard, and R. V. Cassill, editors. The Norton Anthology of Short Fiction. 8th ed., W.W. Norton, 2015.

Woolf, Virginia. “Kew Gardens.” The Norton Anthology of Short Fiction, edited by Richard Bausch and R. V. Cassill, 8th ed., W.W. Norton, 2015, pp. 43-62.

Ioannidou, Elena. “Greek in Enclave Communities: Language Maintenance of the Varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda, Turkey.” Mediterranean Language Review, vol. 26, 2019, pp. 157-186. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.13173/medilangrevi.26.2019.0157.

Brundan, Katy. “What We Can Learn From the Philologist in Fiction.” Criticism, vol. 61, no. 3, summer 2019, pp. 285-310.

Larry, Gordon. “Sending Mom and Dad Off to College for the Day.” Los Angeles Times, 11 Feb. 2020, pp. B1-B2.

結果は以下の通り。

Chicago Manual から MLA

命令文は以下。

Here is the bibliography [bib2] written according to the Chicago Manual.

Convert it to MLA.

[bib2]

Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016.Thoreau, Henry David. “Walking.” In The Making of the American Essay, edited by John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press, 2016.

Satterfield, Susan. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April 2016): 165–76.

Manjoo, Farhad. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New York Times,

March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.

命令が簡単になっています。なぜか、逆向きの時と同じ命令文だとうまくいきませんでした。理由は不明。

結果はおおむね良いようです。

Chicago Manual から APA

最後はAPA。命令文は以下。

だいたい、いいのではないでしょうか。

いったんうまくいかない場合でも、命令文を工夫することで乗り切れるようです。(手でやった方が早いんじゃ?というツッコミは御法度)

Chat-GPT3に文献目録を整えてもらった話

Chat-GPT3が話題になり始めたとき、シラバスを書かせてみたり、文学者クイズを答えさせてみたりして、すごいなぁ、けどまあ仕事には使えんな、と思っていたのだけれど、最近認識を改めつつある。こやつ、助手として、ものすごく優秀だ。

たとえば今日は、参考文献リストをフォーマットAからフォーマットBに書き直してもらった。

研究をしていたり、大学教員の就職活動をしていたりすると、参考文献リストや自分の業績リストを、フォーマット甲からフォーマット乙に書き換えなければならない、ということがしばしばある。そしてこれは、以外にめんどいのだ。

今日、Chat-GPTに手伝ったもらったのは以下のような作業だった。

エクセルで管理していた文献リストAがある。

これを、

工藤 彰, 村井 源, 徃住 彰文(2011)「村上春樹の『1Q84』における因子分析を用いたチャプターの特徴と共起ネットワーク」『じんもんこん2011論文集』

みたいに直したい、というわけである。よくありますわね。

数件ならコピペして手で直していった方が結局早いのだけれど、数が多いと嫌になる。

そこで、おお、こういうのこそ、Chat-GPTの出番じゃないのかと思ったのである。

それで、以下のようにお願いしてみた。

【表】の本体部分は、エクセルの表をそのままコピーしてChat-GPTのダイアログ・ボックスに貼り付けている。

【表】として与えるデータのリストを、指示する書式に書き換えて下さい。

条件:

【表】は、タブ記号でデータごとに区切られています。

【表】の一行目がデータの項目名です。

【表】の二行目以降に含まれる各データを、以下の書式に並べ直して下さい。

著者(出版年)「題名」『雑誌名』巻号

【表】のデータは次のとおりです。

著者 題名 雑誌名 巻号 出版年

工藤 彰 , 村井 源 , 徃住 彰文 村上春樹の『1Q84』における因子分析を用いたチャプターの特徴と共起ネットワーク じんもんこん2011論文集 2011

工藤 彰 , 村井 源 , 徃住 彰文 小説の進行を特徴づける指標としての動詞生起頻度 情報知識学会誌 21(2) 2011

工藤 彰 , 村井 源 , 徃住 彰文 村上春樹の計量的変遷と共時的フィクションの語彙形成 じんもんこん2010論文集 2010

工藤 彰 , 村井 源 , 徃住 彰文 計量分析による村上春樹文学の語彙構成と歴史的変遷 情報知識学会誌 20(2) 2010

佐藤 知恵 , 村井 源 , 徃住 彰文 文学作品群の特徴的語彙と概念カテゴリーの抽出 : 星新一ショートショートの計量分析 情報知識学会誌 19(2) 2009

劉宇婷 文化としての「桜桃忌」と新聞の関連報道 日本研究 57 2018

以上です。

では始めて下さい。

お答えは、以下だった。

工藤 彰, 村井 源, 徃住 彰文(2011)「村上春樹の『1Q84』における因子分析を用いたチャプターの特徴と共起ネットワーク」『じんもんこん2011論文集』

工藤 彰, 村井 源, 徃住 彰文(2011)「小説の進行を特徴づける指標としての動詞生起頻度」『情報知識学会誌』21(2)

工藤 彰, 村井 源, 徃住 彰文(2010)「村上春樹の計量的変遷と共時的フィクションの語彙形成」『じんもんこん2010論文集』

工藤 彰, 村井 源, 徃住 彰文(2010)「計量分析による村上春樹文学の語彙構成と歴史的変遷」『情報知識学会誌』20(2)

佐藤 知恵, 村井 源, 徃住 彰文(2009)「文学作品群の特徴的語彙と概念カテゴリーの抽出 : 星新一ショートショートの計量分析」『情報知識学会誌』19(2)

劉宇婷(2018)「文化としての「桜桃忌」と新聞の関連報道」『日本研究』57

ばっちりだ。(追加で、半角の空白消してね、とかも余裕でやってくれるだろう)

これ、プログラミングのコードを書くのが得意な人は、ささっと書けるのだろうけど、私は正規表現とかで試行錯誤するのがオチ。

Chat-GPTなら日本語でお願いできるし、失敗命令を修正するのも簡単だし、楽すぎる。

ありがたい時代になったものだ。

ちなみにみなさんは、Chat-GPTにタメ口で命令していますか。私は気が小さいので、丁寧語です。なんなら「始めて下さい。お願いします」まであります。

(ちな、このあと頁数も付けてますから突っ込まないでね)

お礼と紹介:小松靖彦著『戦争下の文学者たち 『萬葉集』と生きた歌人・詩人・小説家』

歴史上、『万葉集』がもっとも政治的・社会的影響力をもったのは、日中戦争・太平洋戦争の時代だった、と著者はいう(286)。万葉学史の専門家でもある小松さんの言である。小松さんは、2016年から「戦争と萬葉集研究会」を立ち上げ、この歌集が戦争に向かう社会の中でどのように読まれ、用いられてきたのかを追究してきた。

本書は、その小松さんの一連の成果をまとめたもの。与謝野晶子、齋藤瀏、半田良平、今井邦子、北園克衛、高木卓ら、6名の文学者たちが取り上げられ、彼らがいかにして「愛国」「報国」へと転換していったのかが克明に追いかけられる。

たとえば、「君死にたまふことなかれ」と明治に歌った与謝野晶子が、いかにして戦時中に「愛国短歌」を詠むに至ったのか。変わっていく世情と雰囲気のなか、文学者たちも敏感にそれに反応していく。そのとき彼らが向かったものの一つが、『万葉集』だった。『万葉集』はこの時代、古いゲマインシャフト(地縁・血縁など自発的自然的な共同体)へ復帰しようとする「非合理的切望」の受け皿となったと小松さんは指摘している(18)。

挙国して戦争へ向かう空気の中で、それに抗うのは容易ではない。その感覚、その恐ろしさは、現代に生きる私たちもわずかながら感知しているはずだ。小松さんの原動力には、「戦争は今もなお続いている」という考えがあるという。そう考える時、70年前、文学者たちが時代にどう飲み込まれたのか、という問いは歴史の問いではなくなる。

専門的な知見、情報が多く含まれた本ですが、丁寧に語句や周辺状況の説明が加えられているので、読みやすい文章になっています。専門家以外でも、ぜんぜん読めます。おすすめ!

頂戴してから一年近く経ってしまいました。学恩に感謝申し上げます。

紹介と感想 川口隆行『広島 抗いの詩学 原爆文学と戦後文化運動』琥珀書房2022

近年出た近代文学、戦後文化史関係の研究書では、最良の成果の一つだと思う。近代文学研究の現在の議論の水準、関心の持ち方がどのあたりにあるのか。隣接分野の方にも、この分野の大学院生たちにも、テーマの遠近を問わず読んで欲しい。

内容は、『われらの詩』『われらのうた』などの被爆地広島のサークル詩誌、峠三吉の『原爆詩集』、四國五郎の辻詩、在日朝鮮人たちの文芸誌『ヂンダレ』、沖縄の『流大文学』、山代巴の小説と朝鮮戦争、被爆者支援運動と手記集、大田洋子の『夕凪の町と人と』についての論。さまざまな話題が並ぶが、読後の感想は「いろいろ論じた」というバラバラ感とは逆だ。それは川口さんの持っている強靱な問題意識が、全体の議論を貫いているからだろう。

川口さんは、あとがきでこう言っている。「原爆文学とは、一九四五年八月の惨劇とそれに続く現代という時代に向き合うために、先人たちが発見した世界認識の方法をめぐる仮構意識なのだ」。川口さんは、過去の経験とその表象を論じながら、それを常に「現代という時代に向き合」わせようとする。

そしてその回路として、原爆を描き、経験を語った、詩や小説や手記を分析する。その言葉の襞と、亀裂と、沈黙に、耳を傾け、吟味する。「世界認識の方法をめぐる仮構意識」という言葉で彼が言おうとしたことは、文学研究のそうした姿勢と方法のことだと私は理解した。

その論に導かれながら、私たちは加害と被害の入りくんだようすを知り、当事者概念を揺さぶられ、難民や動物を起点に現代ののっぺりした人間理解や口当たりのいい平和語りを再考するよう導かれていく。

前著『原爆文学という問題領域』から一四年。視野と知識がさらに広く深くなり、表現の読みこみは切れ味をました。そして押さえられてはいるが、川口さんという人間の感受性や問題関心についての自己投企の深さが、論述の背後に横たわっていると感じる。川口隆行という研究者の成熟と到達だろう。

同世代の研究者として、こういう人がいることはとてもうれしいことだが、まあ、、、くそう負けてたまるかと思うよね(笑)

NDL Ngram Viewerを使って「私小説」概念の歴史を大づかみしてみた

[目次]

- 1.文芸用語「私小説」の使用頻度を調べる

- 2.複数の検索語彙を重ねて表示させる

- 3.「私小説/心境小説/本格小説」

- 4.「私小説/純文学/通俗小説」「通俗小説/大衆小説」

- 5.「探偵小説/歴史小説/家庭小説/私小説」

- 6.冷静になってちょっとデータを補正する

- 7.まとめ〈点と線の文学史〉から〈量の文学史〉へ

- 言及した文献(年代順)

国会図書館のNDL Lab.で、NDL Ngram Viewerというサービスの公開が始まったので、ちょっと使ってみた感想を書く。

が、ちょっとのつもりで書いていたらものすごく長くなってしまった。結論だけ知りたい人は目次から「まとめ 〈点と線の文学史〉から〈量の文学史〉へ」へどうぞ。

どんなサービスなのかということは、NDL Lab.のページに簡潔に書いてあるので、そちらをご覧いただくとよいのだけれど、要するに、国会図書館の蔵書の全文テキスト(ただし今回の対象は「国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されている資料のうち、著作権保護期間が満了した図書資料約28万点」)を検索して、検索語の出現頻度を折れ線グラフで表示してくれるサービスである。

1.文芸用語「私小説」の使用頻度を調べる

たとえば、「私小説」という言葉で検索すると、こんな結果が示される。

言葉が過去にどのように使われてきたのか、ということに関心がある人ならば、このグラフを見ただけで、「ちょっとまって、私に○○で検索させて!」と直感的に思うぐらい、面白いサービスだ。

実際私も、この「私小説」のグラフを見て、おいまじかピークはそこにあるのかよ(❶)と赤い折れ線を凝視したほどである。

ちなみに、上記グラフに見えるいくつかの増加の山部分について補足的に解説すると、1927年ごろの山は「私小説」概念誕生後に迎えた最初の評論のピークで、中村武羅夫(1924)、久米正雄(1925)、宇野浩二(1925)らが、中村の言った「本格小説」と対比しながら私小説の善し悪しを論じた時期である。

1935年ごろの山は、小林秀雄の著名な評論「私小説論」の連載(1935)を受けて、『早稲田文学』や『新潮』の特集が続いた時期。

1940年代の山は、小説作品としての私小説の流行が観察され(無署名1941)、続いて尾崎士郎(1941a,1941b)や矢崎弾(1941,1943)、山本健吉(1943)などの評論単行本の刊行があり、『新文学』(1942)『新潮』(1944)などの雑誌特集が組まれた時期だ。

予備知識があってグラフを見ると、背景の議論の動態がだいたい推定できる。できるんだが、後述するように、「なんとなく感じてた」ことが具体的な「量」とか「グラフ」とかで示されるということは、十分にすごいことだし、そうした「量」になんて文学研究者はかつてまともに向き合ってきたことなどないのである。

2.複数の検索語彙を重ねて表示させる

さて、このサービスが面白いのは、検索できる言葉がひとつではない、という点にある。たとえば、利用者は「私小説」と同時に別の語――たとえば「心境小説」という言葉を同時に検索し、その折れ線グラフを重ねて表示させることができる。

ああそれならば、とここで思いつくのは、出現頻度から関連概念の歴史的変遷を比較検討してみよう、というアイデアである。たとえば、「私小説」という文芸用語が誕生したのは1920年だといわれているが(中村友1977)、この時期には「心境小説」というよく似ているが、少しニュアンスの違う言葉と同時に用いられていたり、対義語的なニュアンスで「本格小説」という用語が使用されたりしていたことが知られている。評論家中村武羅夫や小説家の久米正雄、宇野浩二らは、この時期、こうした「私小説」「心境小説」「本格小説」という語彙を使いながら、作家が自分自身のことを書くこの不思議な小説の形態を批判したり擁護したりと論じ合った。議論の構図をざっくりまとめると、西洋的な長く構築的な「本格小説」に対し、身辺雑記風のせせこましい日本の「私小説」を比べ、後者のありかたを非難したり、逆に擁護したりしていたという感じである。

そしてこの「私小説」と「本格小説」の対比構図は、使用する用語をいろいろと変えながら、戦後にいたるまで延々と続いていく。小林秀雄や平野謙や伊藤整、中村光夫といった著名な批評家達が、その議論の戦列に加わっていったのである。そしてその積み上げられた議論は、戦後昭和の途中まで、純文学、そして日本の近代文学史をを論じる際の強力なパラダイムでありつづけた。

3.「私小説/心境小説/本格小説」

さて、NDL Ngram Viewerが複数の概念の出現頻度を重ねて表示させられるならば、「私小説」とそれにまつわる隣接的概念の歴史的布置を、量的な見地から大づかみにできるんじゃないかという気がする。

まず、前述の中村武羅夫や久米正雄的な語彙体系の出現頻度を確かめてみる。対象となるのは「私小説/心境小説/本格小説」である。

(*) なお、NDL Ngram Viewerには「年代ごとに何回出現したかを表す出現頻度」と「出現頻度を出版年代ごとの総ngram数で割った値を表す出現比率」との2つを表示させる機能がある。ただ、私が今回使った検索対象語に関しては、後者の「出現比率」は使いにくかった。グラフの下限(1966年付近)に大きな山が出現してしまい、戦前部分のグラフの増減が圧縮されてしまって、見にくいのである。

グラフから読み取れるのは

❶1941年、1943年に「私小説」の語を使用する大きな山がある。

❷「私小説」の語の誕生後10年弱ほどは、あまり使われていた気配がない。

❸「心境小説」の初出は1924年、「本格小説」の初出は1925年あたりらしく、その前の用例が出てこない。

❹1925年当初においては[私小説]より「心境小説」「本格小説」の使用の方が多い。

❺1930年代後半からは「心境小説」「本格小説」の使用頻度は下がる。とくに「本格小説」はあまり使われない言葉となっていく。

というあたりであろうか。❶❷❹のような使用頻度の多い少ないは、人間の目視で資料を読むやり方では、「感触」レベルでしか伝達できないが、コンピュータを用いた計量的分析では、それが可能になる。❸❺のような語の誕生/衰退についても、目視では簡単には言えない。とくに衰退や消滅については、正確に言い当てることは相当難しいだろう。

4.「私小説/純文学/通俗小説」「通俗小説/大衆小説」

検討する用語を変えて、さらに探ってみる。「通俗小説」という語はどうだろうか。「通俗小説」は、「純文学」と対比的に用いられてきた歴史がある。そして「純文学」の一つの代表として「私小説」があった(その考えを批判する議論も同時にあった)。たとえば、横光利一は1935年の評論で次のように言っている。

文学といふものはどんなに「私」を使用しないときといへども、作家が私である以上は私といふ言葉から小説が始まるにちがひないが故である。日本人が私小説でなければ純文学でないと思ふ一つの理由も、このあたりの「私」の複雑さに根づよい原因があるのではないであらうか。(横光利一1935)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1232735/121

(*) ちなみに、上記の使用事例も国会図書館の次世代デジタルライブラリで探せる。次世代デジで全文検索して文献を見つけた後、その文献の「書誌」タブから国会デジタルライブラリに跳ぶ。そこで出典ページのURLを得ることができる。すると上掲のように元の文脈が容易にリンクで示せる。

さて、グラフをみてみよう。

❻「私小説」と「純文学」の波形は、1930年代を通じておおむね揃っているように見える。

❼「私小説」と「通俗小説」の波形も、1931年から1940年ごろにおいてはおおむね相似しているように見える。

❽「純文学」と「通俗小説」は1914年ごろから1937年ごろまでは、1928年からの5年間を除いて、増減の波形が似通っている。

この観察が正しいとすれば、頻度の増減パターンが似ている時期においては、「私小説」「純文学」「通俗小説」という語を使う際の文脈における共有性があったと推定できるかもしれない。

一方で、目立つのは1940年代前半の動きである。

❽1940年からの4年ほどの間、「私小説」「純文学」「通俗小説」の出現頻度の波形に大きなばらつきがあるように見える。

「通俗小説」や「純文学」が論じられる文脈と離れたところで、「私小説」の語が使われていたことが、含意されているのだろうか。

なお、「通俗小説」と似通った語に「大衆小説」がある。重ねて検索すると以下のようになった。「大衆」の語がよく使われるようなったのは1930年代以降だと認識していたが、グラフはそれを証している。使われる頻度の波形もおおむね似ているように見える。

5.「探偵小説/歴史小説/家庭小説/私小説」

波形の類似性を観察するときに気になったのは、単純に出版件数や採録データ数の増減が同じだと、同じ波形になったりしないか、ということだった。念のため、相互に関連のないサブジャンル的文芸用語を重ねてみたのが以下である。

ばらけている、と見ていいように思う。関連のない語・薄い語は、やはり波形がずれると考えていいのではないか。これに加えて、

❾使用頻度の規模感が相対的に掴める

ということもここで気づいた。モダニズムの時代に探偵小説への言及は、この規模で増えていたのか、とかそういうことである。

図5の折れ線グラフは、どの時代にどのサブジャンル語がどの程度の規模で使われていたのか、を示しているが、私にはこれはそのまま明治から昭和戦前期の、近代小説史の略図を見ているかのように感じられた。

6.冷静になってちょっとデータを補正する

最初にNDL Ngram Viewer を使って「私小説」を検索したとき、大きなピークが1941, 1943年に現れた。他の時期を圧する大きさなので、少なからず驚き、これはこれまでの認識を改めなければならぬ…と思った。が、いろいろデータを見ているうちに、少しこの結果を検証してみようと思うようになった。

Ngram Viewerは出現頻度を単純に積算しているようだ。たとえばAという文献に「私小説」の語が5回現れた場合、カウントは5となる。つまり、一冊の本で、100回「私小説」と連呼した文学者がいた場合、その年はその一人の一冊のために、+100を獲得してしまう。これはちょっと差っ引いて考えたい。

そこで、Ngram Viewerから跳んで(グラフ上の●をクリックするとその年の次世代デジタルライブラリに跳ぶ)、何件の文献がヒットしているのかを、逐一確かめてみた。結果は以下である。「私小説」という語の、次世代デジタルライブラリのヒット件数(文献点数)と、Ngram Viewerの示した頻度(語の出現頻度)、そしてその比率が示してある。

| 西暦 | 次世代デジ | 国Nグラ | Nグラ/次世代デジ |

|---|---|---|---|

| 1920 | 0 | 1 | #DIV/0! |

| 1921 | 1 | 1 | 1.0 |

| 1922 | 2 | 2 | 1.0 |

| 1923 | 2 | 2 | 1.0 |

| 1924 | 1 | 5 | 5.0 |

| 1925 | 5 | 11 | 2.2 |

| 1926 | 7 | 14 | 2.0 |

| 1927 | 7 | 50 | 7.1 |

| 1928 | 2 | 2 | 1.0 |

| 1929 | 4 | 17 | 4.3 |

| 1930 | 8 | 21 | 2.6 |

| 1931 | 8 | 27 | 3.4 |

| 1932 | 5 | 22 | 4.4 |

| 1933 | 0 | 1 | #DIV/0! |

| 1934 | 8 | 22 | 2.8 |

| 1935 | 18 | 81 | 4.5 |

| 1936 | 16 | 42 | 2.6 |

| 1937 | 11 | 43 | 3.9 |

| 1938 | 9 | 17 | 1.9 |

| 1939 | 17 | 53 | 3.1 |

| 1940 | 22 | 75 | 3.4 |

| 1941 | 20 | 226 | 11.3 |

| 1942 | 15 | 108 | 7.2 |

| 1943 | 19 | 360 | 18.9 |

| 1944 | 3 | 67 | 22.3 |

この結果わかったのは、実は文献数的には1930年代のピークと、1941,43年のピークとは、ほとんど大差がないということであった。別の言い方をすると、1941, 43年のピークは、矢崎弾や尾崎士郎などといった批評家や小説家が、著述の中で「私小説」を主題化し、繰り返しこの後を用いたという事態によって形成されていたようである。これは最初の直感からはズレることになるが、それはそれで大事な知見である。また❽に挙げた、1940年代前半の特異性を考える際の参考にもなりそうである。

最後にしつこいようだが、次世代デジタルライブラリの件数(全文中に「私小説」の語を含む文献点数)と、Ngram Viewer(「私小説」の語の出現頻度)と、国会デジタルライブラリ(タイトルおよび目次に「私小説」の語を含む文献点数)と、朝日新聞(目次およびキーワード?に「私小説」の語を含む記事数)を、一つのグラフにまとめておいた。これはエクセルを用いた。

(*) ただしNgram Viewerだけ突出して数字が大ききので、グラフが読みにくい、4で割って見た目を補正している。

7.まとめ〈点と線の文学史〉から〈量の文学史〉へ

今回、文芸用語としての「私小説」の使用のされ方を、Ngram Viewerを使って探ってみた。使ってみて従来の人力による分析ともっとも異なると感じたのは、

・量の規模

・増減の波形

・持続期間

についての知見が得られるということである。これらは、いずれも人の目と手だけを使っていたのでは、説明・証明が非常に難しい。大量の資料を読まなければならない上に、結局規模や増減のようすを個人の「感触」としてしか伝達できなかったり、語の出現と消滅の証明が非常に困難だったりするからである。

これに対して、コンピュータを用いた計量分析は、「量の規模」「増減の波形」「持続期間」などをはっきりした数やグラフで表現してくれる。

これまでの文学史は、点と線によって書かれてきたといってもいい。中村武羅夫が本格小説を礼讃し、久米正雄が私小説を称揚し、小林秀雄が「私小説論」を連載して注目を集め、伊藤整と平野謙が私小説と心境小説とを対比しながら私小説作家の2類型(逃亡奴隷/仮面紳士とか、破滅型/調和型とかいうやつ)を作ったとか、中村光夫の「風俗小説論」が影響力をもった、というような著名な〈点〉を取り上げ、それらをつなぐことによって〈線〉としての文学史が描かれる。

これに対し、膨大な本文データを読み込み分析するコンピュータは、我々の問いかけ=検索語に対して、〈量〉としての回答を出力してみせる。私たちはこのとき、誰が何を書いたの連鎖ではなく、いつどれだけの言葉が生まれ、増え、消えていったのかという量の持続や消長として、文学史が書かれうるのではないかという夢想に導かれる。

〈点と線の文学史〉から〈量の文学史〉へ。国会図書館の蔵書の全文検索という資料面でのかつてない大変動に、自然言語についての分析技術の進化がかけ合わさっていく時代が到来している。文学史もまた、その姿を変えていくはずではないか?

言及した文献(年代順)

中村武羅夫(1924)「文芸時評 本格小説と私小説と」『新小説』29-1

久米正雄(1925)「創作指導講座 「私小説」と「心境小説」(一)(二)」『文芸講座』文藝春秋

宇野浩二(1925)「「私小説」私見」『新潮』43-4

小林秀雄(1935)「私小説論」『経済往来』10-5~10-8

横光利一(1935)「雑感」『覚書』沙羅書店

私小説特集(1935)『早稲田文学』2-9〔徳永直、矢崎弾、谷崎精二ら〕

私小説特集(1935)『新潮』32-10〔尾崎士郎、中村武羅夫、河上徹太郎ら〕

無署名(1941)「〈新潮評論〉「私小説」の流行」『新潮』38-7

尾崎士郎(1941a)『文学論』平凡社

尾崎士郎(1941b)『人生読本』学芸社

矢崎弾(1941)『文芸の日本的形成』山雅房

伊藤整、上林暁、丹羽文雄(1942)「『私小説』論」『新潮』39-5

私小説特集(1942)『新文学』1-5〔福田恆存、高橋義孝、高木卓ら〕

私小説特集(1944)『新潮』41-3〔森山啓、渋川暁ら〕

矢崎弾(1943)『近代自我の日本的形成』鎌倉書房

山本健吉(1943)『私小説作家論』実業之日本社

中村友(1977)「大正期私小説にまつわる覚書(一)『学苑』445

ひさびさの対面学会 Session 2

週末は、日本近代文学会の大会であった。2年ぶり以上の対面開催である。参加しての雑感を残す。

昔、ある先輩研究者が、

「私は学会に、ああなんて自分は不勉強なんだ、というのを思い知るために来るんだ」と言っていた。所属大学で教えているだけの生活をしていると、それがわからなくなる、と。学生たちよりも自分は知識でまさっていて、同僚とも専門性が違う。そうなるとお山の大将に知らず知らずになっている。学会に来るとそれを痛感する、ということだった。

久々に出た近代文学会で、自分はその先生の言葉を思い出しつつ、「あー、自分、ほんとに知らないことばかりだ」ということを痛感した。いい時間だった。

質問に立った人たちも「勉強になりました」的なことを言っていたが、あながちご挨拶だけではないと私は思った。それだけ、気合いの入った報告が多く(報告者の多くは若い人だ)、濃い発表だった。経験を積んだ研究者でも、ああ知らなかったな、と思ったろうし、同世代くらいの院生やポスドクの人たちには、刺激を与えたんじゃないかと思う。

学会の運営は試行錯誤していて、なかには反省の弁を述べている委員の人もいるけど、私は一会員として、そういう場を用意してくれ、あー勉強しないとなぁと思えたことだけで、もう感謝である。

ここ最近で対面の学会に2つ参加した

のだけれど、対面開催がオンラインの研究集会とあきらかに違うのは、一時的な「同業者集団」が場にリアルに生成するところだよなぁと思った。

対面の会場に入る前から知り合いが路上や廊下に現れ、会場に入ると四方を囲まれた空間のなかに、顔を見知った同業者たちがわんさといる。二日間、専門家たちが集団を形成する。こういう場の空気感というか圧というのは、ちょっとすごい。院生のころや若いころ学会に行くと、あるいは今でも別分野の研究会に参加すると、この圧が純粋に自分の部外者感・場違い感としてのしかかってきて、つらかった/つらい。

学会員として経験を積むということは、そういう場のなかに自分を組み込んでいくということだといえるかもしれない。そうした組み込みの行為が苦手だったり、嫌いだったりする人にとっては、オンライン集会の登場は福音だろう。その会のもつ儀式や行動様式を受け入れて行動し、役割を請け負っていく――そんなことよりは、ただ勉強だけがしたい。そういう考え方の人もいる。いや、そういう性向をもつ人は、研究者には確実に一定の割合でいるというべきだろう。そういうタイプの研究者にとっては、研究発表と質疑応答以外の部分をスキップできるオンライン研究集会は、とても向いている。

ただ、そういう人付き合いは別にしたくなく、研究だけに集中したいという人にとっても、一時的な「同業者集団」が現出する学会という場は、悪い空間ではない気もする。そこは馴れ合いの場であったり、仲良しグループのおしゃべり会だったりもするが、同時に専門家同士がバチバチに火花を散らす、競い合いの場でもあるから。ああ、こんなに同業者(同好の士といってもいい)がいるんだなぁという体感からくる自己の足場の確認は、それなりに安心感の元となる。そしてその人たちが、展開される研究発表について真剣に討議するようすを見ることは、自分のもつ興味関心の種を活性化する。研究発表だけではない。雑談や近況報告や宣伝のチラシや、そういった些細な、しかし予期せぬことがえられるのも、同業者が大勢寄り集まっている会に参加するメリットである。

集まることは、それ自体が人の古い知恵であるかもしれない。

学会は、いまやオンライン・ツールという飛び道具

を手に入れた。これは未開拓で、まだまだその利便性を増大させる余地があると思っている。学会は、その可能性を追求するべきである。と同時に、私たちは(とくに地方や海外に住む大学院生は)、不便や面倒をおして、対面集会に参加することの価値についても、認識して欲しいと思う。そこで得られる経験は、大きいから。

コロナの前、学会は学生の発表者への旅費支援などを行っていた。もしもオンラインが、旅費支援の廃止を結果してしまうとしたら(そういう方向があるということではない。仮定の話)、それは違うといいたい。

遠隔地の参加者はオンラインで参加できるようになったが、とはいえそのことが研究環境の格差をすべてチャラにするわけではない。遠隔地にいる若い研究者にも、対面集会のメリットを享受できるよう支援すること。オンライン時代を迎えたとしても、それは学会の責務でありつづけるはずだ。