大学の反グローバル化論と内向きな社会 ~内田樹さんへの批判を起点に~

東大、アジア7位

先日、東京大学がアジアの大学ランキングで1位から7位にランク・ダウンしたというニュースが流れました。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160621-OYT1T50113.html

私は、大学ランキングには弊害が大きく、それに一喜一憂する必要はないと思っていますが、それでもこのニュースには少々衝撃を受けました。

こうした凋落が現実となっていることに対する反応には、日本の大学もっとがんばれよ、という励ましや、もう日本はこうなってしまっているのが実態だ、という嘆きなどがみられたように思います。そんななか、このニュースを直接的に踏まえているわけではないようですが、内田樹さんが「大学のグローバル化が日本を滅ぼす」という文章を書いていらっしゃることに気づきました。引用します。

「日本語で最先端の高等教育が受けられる環境を100年かけて作り上げたあげくに、なぜ外国語で教育を受ける環境に戻さなければいけないのか。」

「母語話者たちは新語・新概念を駆使して、独特の文化的創造を行うことができます。その知的な可塑性に駆動されて、知的探究が始まり、学問的なブレイクスルーが達成される。後天的に習得した外国語で知的なブレイクスルーを果すことは不可能とは言わないまでもきわめて困難です。」

「繰り返し言いますが、大学のグローバル化は国民の知的向上にとっては自殺行為です。日本の教育を守り抜くために、「グローバル化なんかしない、助成金なんか要らない」と建学の理念を掲げ、個性的な教育方法を手放さない、胆力のある大学人が出てくることを僕は願っています。」(誤字を直しています)

「大学のグローバル化が日本を滅ぼす」内田樹の研究室(2016年06月22日)

http://blog.tatsuru.com/2016/06/22_1103.php

内田さんは、母語で最先端の教育が受けられることのすばらしさを、強調しています。このことは、水村美苗さんも『日本語が亡びるとき』で書いていたと思います。たしかにそのとおりで、母語でさまざまな分野の先端的な学術成果に触れることができ、ディスカッションできるという環境は、すべての国で実現されているわけではありません。

では、母語で大学の教育研究は完結できるのでしょうか。内田さんはノーベル賞のことも引き合いに出していますが、たとえば化学賞でも物理学賞でも、関連する領域においてはそもそも日本語のみでは最先端に触れられない状況でしょう。内田さんが書いている、母語で教育をうけ、母語で思考することが「知的なブレイクスルー」のためにとても重要だという議論は、英語で論文を読み書きすることが当然になっている分野では、あまり該当しないでしょう。

では、日本語での教育研究が標準である分野では成り立つでしょうか。それも、そうとはいえないようです。「日本語で最先端の高等教育が受けられる環境を100年かけて作り上げた」と書く内田さんの文章を読むと、あたかも最初は外国語に頼っていた高等教育が、100年かけて日本語だけで完結できるようになってきた、というようにも読めます。

しかしそれは実態とは違うでしょう。日本の大学やそこを出た知識人は100年間、「翻訳」をし続けてきたのであり、今も「翻訳」をし続けているのです。その結果もしくは効果として、日本の高等教育の高度な「母語」環境がある。世界の多様な言語で書かれた知的成果物を、日本語へと変換し、流通させ、吸収し、送り出す。これはグローバルな知の流通そのものです。そしてさらにいえば、このとき「母語」は「翻訳」が折り重なった雑種的な日本語となっています。

日本の大学は巨大は「翻訳装置」であり、「変換装置」だといえます。「グローバル化」の否定は、大学という存在そのものと相容れないように思います(「グローバル化」とはそもそも何か、についてはあとで再論しましょう)。

グローバル化と大学の格付け?

この文章の目的は内田さんへの批判ではありませんが、恐縮ながらもう一箇所だけ、議論の切り口に使わせていただきます。

「数値的に表示可能なグローバル度による大学の格付けを文科省は急いでいる。大学淘汰を加速するためです。」

「グローバル化によって国民の知的水準が低下するのは、全国の大学が互いに見分けがたく似てしまうからです。〔…〕客観的な格付けを可能にするためには、すべての大学の教育目的や教育方法やを規格化・標準化し、その上で量的差異を検出しなければならない。」

http://blog.tatsuru.com/2016/06/22_1103.php

「グローバル化」を世界大学ランキング(数種ありますが)へ適応するための大学の変身と考えるならば、たしかに大学の姿は似ていくことになるでしょう。実際、日本の先端研究型の大学は、米国の研究大学のあり方を必死に追いかけているようです。

しかし「グローバル度による大学の格付けを文科省は急いで」おり、それが「大学淘汰を加速するため」だという理解は、現在進行している現実の「大学改革」の方向とは合っていないと思います。文部科学省は、グローバル化の進展度という一つの基準で大学を上から下まで一列に並べ、下から順に潰そうとしているのでしょうか。そうではありません。

大学の格差、大学と格差

文部科学省が行いつつあるのは、大学の均質化ではなく、むしろ大学の種類分けであり、格差化です。ここからが私の文章の本題です。

文科省が現在進めているのは、高等教育機関の差別化です。それは少なくとも次の三つの方向で進められています。

(1) 国立大学の機能分化

(2) 高等教育を介した地域的分断

(3)専門職業大学の新設による実務系教育の拡張

以下、ごく簡単に紹介しておきます。御承知の方は飛ばしていただいてかまいません。

(1) 国立大学の機能分化

つい先頃、全国の国立大学が、「先端的な研究教育を推進する大学」「分野毎の優れた研究教育を推進する大学」「地域のニーズに応える大学」に、機能分化(文科省用語では「機能強化」)させられました。数でいうと、全国87の国立大は、「先端」16、「特定分野」15、「地域」55というグループに分かれました。(「高等教育局主要事項―平成28年度概算要求―」文部科学省リンク先はpdf)

(2) 高等教育を介した地域的分断

前記の「地域のニーズに応える大学」枠を作り、関連学部がいくつもできつつあります。「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」というのもあります。これは「地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的」とする、つまりは人材の地方への「集積」=固定化を主眼とするという、教育事業というより地域振興策そのものであるような助成事業です。以下のような、学生の就職先まで規定する、たいへんえぐい数値目標まで必須としています。

○雇用創出・地元定着率の向上については、以下に掲げる数値目標を明記すること。

①事業協働地域に参加する大学全体で、事業協働地域就職率を5年間で向上させる具体的な数値目標(「平成27年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業」公募要領」6頁)

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/06/01/1356396_1_2_1.pdf

また、文書では確認できていませんが、文科省は都市部の大手私大に、地方から積極的に学生を集めないよう要請しているようすがあります。私はこれを東京六大学の一つに勤務する学部長から直接聞きました。その人とはある地方のイベントで同席しましたが、自分の大学の宣伝はここではしにくいと仰り、文科省から地方で学生集めを積極的にするなと言われていると話していらっしゃいました。

(3)専門職業大学の新設

「専門職業大学」という新しい高等教育機関の設置が進められています。実務家教員が4割以上となり、実践的な職業訓練を行う「大学」です。報道によれば、専門学校からの移行が見込まれると同時に、大学短大の一部も、これに変わっていくことを想定しているそうです。

つまり、国立大学は役割を分けられ、国内地域間の学生・卒業生の流動性は低下させられ、大学短大の一部は職業訓練の実務家養成校へと変化する。進行しているのは、明確な差別化であり、もっといえば高等教育を介した社会的階層の固定化、および地域の分断です。

私がここで問いかけたいのは、この状況の中で、大学の「グローバル化」は果たして悪なのか、ということです。

「中間」を考えることの大切さ

社会に活力が戻るには、中間層が元気であることが重要です。国も、このことは当然承知していて、調査分析も行っています。(たとえば「平成24年版 労働経済の分析 -分厚い中間層の復活に向けた課題-」厚生労働省)

「中間層」をめぐる議論がもっと活発になされねばなりません。所得の面から見た社会的中間層の問題としても、また大学の中位校の問題としても、です。

中間層が厚くなり活力が増す、そのための鍵の一つになるのは、外部的な人や知の流入による刺戟を受けていくことでしょう。そう、つまり「グローバル化」です。ただし、ここでいうグローバル化は、大学でいえば、授業を英語で行うとか、シラバスをはじめとした諸々の文書を英語にするとか、英語圏の大学から留学生を呼ぶ、あるいは送り出す、などということを指しているのではありません。

大事なのは〈足もとのグローバル化〉に、きちんと向き合うことです。たとえば、日本の大学・短大に数多くやってきている留学生たちの出身地域・国の分布がどうなっているのか、現状を確認してみましょう。

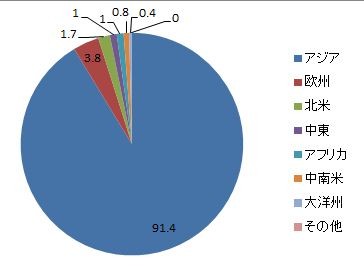

図1

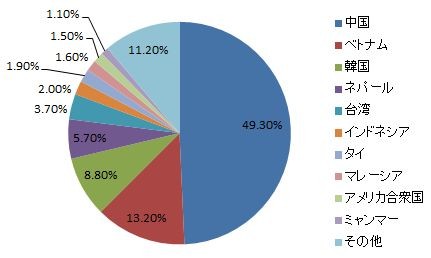

図2

これは、高等教育機関における外国人留学生受入れ状況です。図1が出身地域別留学生数、図2が出身国(地域)別留学生数です。(「平成27 年度

外国人留学生在籍状況調査結果」日本学生支援機構に基づき、日比が作成) 日本の大学が、英語圏のみを向いて「グローバル化」することがいかに的外れであるか、このグラフは雄弁に物語っているはずです。

大学をただしくグローバル化する

まずは、こうした実態に即した大学の国際化対応が必要です。考えるべきなのは、前図のような分布図は、大学の中における留学生の分布を示しているだけではなく、大学の外に置ける在日外国人の分布、あるいは日本が関係を結んでいる諸外国の関係分布と、ある程度相似形をなしているはずだということです。

日中韓の関係の冷え込みは、ひどいものです。それはそれぞれの地域にある大学にも影を落としています。メンツばかり優先して衝突し続ける国同士の外交は、うんざりです。同じ教室、同じ講座で苦楽をともにした学生たち、院生たちのネットワークは、こうした冷え込んだ時代を乗り越えていくための、かけがえのない宝です。

大学でしっかりと留学生と交流した学生たちは、卒業した後に、外国人とつきあう術を身につけます。それは日常生活で、仕事で、間違いなく役に立つはずです。多様な環境で揉まれた経験を糧に、国際的な挑戦が生まれることでしょうし、相互理解も促進されます。外国人を知る日本人と、日本人を知る在日外国人や、帰国した元留学生たちが、政府同士の外交関係に左右されない、がっちりとした相互関係の土台を作るはずです。

大切なのは、〈足もとのグローバル化〉を、特別な上位校・エリート学生の経験ではなく、中位校・中間層の経験にすることです。大都市部だけではなく、地方の経験にもすることです。

私たちは、私たちの社会を、分断ではなく、交流に導かなくてはならない。内向きではなく、外に開いた姿勢を、保たねばならない。

ある残念な例

上に述べた方向性とは、逆向きに進行してしまっている例を一つだけ出しておきます。国立の教員養成系大学の例です。

教員養成系大学では、初等・中等教育の教員養成がミッションです。各大学は、このミッションに特化=純化し、それ以外を切り捨てるよう文科省に指示されてきました。その結果、留学生がほとんどいない大学になりました。私の勤務校(国立の総合大学)の大学院に入ってくる教員養成系大学の出身者たちは、口を揃えて「留学生とちゃんと接したのは大学院に入って初めてだ」と言います(私の指導学生の半分は留学生です)。

いま、日本の初等・中等教育の教員は、日本人の児童生徒だけを相手にするのでしょうか。地域によって差はありますが、小学校、中学校の現場では、外国に縁をもつ児童生徒とその家族の数は、無視できない規模になっています。日本人だけに囲まれ、日本人向けのカリキュラムの中で育った教員が、その現実に対応できるのでしょうか。大学の中が多様化していれば、少なくとも学生たちは、多様な教室の現実に立ち向かう準備ができるのです。

ちなみに――中間層の復活と研究力

中間層に余裕ができれば、大学の研究は間違いなく活性化します(大学の経常的予算削減の問題は別です。予算がなければ研究できない!)。いま、学部生たちは、大学院に来たがりません。彼らは本当に、一刻も早く安定した職に就きたいと焦っています。この社会情勢ですから当然でしょう。優秀な学生が、大学院に見向きもせず、足早に大学から去って行くのを、大学の教員は無念の思いをもって眺めています。この学生が残ったら、どれだけの研究者になったか、と――。

中間層に余裕ができ、同時に正しくグローバル化が進めば、大学院人口は増えます。裾野が広くなれば、頂は高くなる。トップ・クラスの研究者が輩出される可能性は上がり、研究のブレイク・スルーが起こる確率も上昇する。

内向き指向に向き合う

欧州で、米国で、排外主義的な風潮が勢いを強めています。「日本の教育を守り抜くために、「グローバル化なんかしない」」と言おうではないかという内田さんの言葉に、私は同じ方向の気配を感じてしまう、と言っては言い過ぎでしょうか。

大学ランキングを目当てにがんばることは、ばかげていますし、目的と結果の明白なはき違えです。しかし一方で、日本は日本の独自の道を行けばいいよ、小さく縮んでもそれでいいじゃないか、というようには、私には思えません。

私は、日本の社会には元気であって欲しいし、日本の大学にも元気であって欲しい。なにより、大学の門をくぐり、社会へと出て行く20歳前後の若者たちに、私は「この国の未来は縮む未来です。小さく閉じて心地よく生きましょう」と語りかけたくない。若者にとって未来は、より可能性に開かれた方向であった方がいいに決まっています。

内向きになったり、排他的になったりしても、長い目で見てよいことはありません。グローバル化に背を向けては行き止まりです。ただし、とはいえ「選択と集中」に賭け、東大・京大だけに湯水のように金を注ぎ込んで突破しようとしても、成果は思うように出ないでしょう。

急がば回れ。「中間」を太くすることが、遠いようで一番の近道であるはずです。適切なグローバル化は人と知の流動性と多様性を押し上げます。中間層・中位校でそれを行えば、社会に活力は戻るはずです。

排他的な心性は、相手のことをよく知らないという恐怖感、猜疑心から生まれます。過激でわかりやすい部分だけを切り取るメディアやイデオローグたちによる表象が、それを加速させます。恐怖と猜疑を解除するには、正確な知識と同時に、実際に顔と顔を向き合わせ、個人と個人で付き合う経験が、重要です。

大学という多文化の空間は、そのための格好の揺籃を提供できるのです。